全面做好基础设施灾害风险隐患排查处置工作,全力防范重大灾害风险

为认真贯彻落实习近平总书记对广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害重要指示精神,日前,国家防灾减灾救灾委员会办公室印发紧急通知,部署各地区、各有关部门全面做好汛期高速公路等基础设施灾害风险隐患排查处置工作,切实把确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定落到实处。

为认真贯彻落实习近平总书记对广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害重要指示精神,日前,国家防灾减灾救灾委员会办公室印发紧急通知,部署各地区、各有关部门全面做好汛期高速公路等基础设施灾害风险隐患排查处置工作,切实把确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定落到实处。

通知强调,要清醒认识当前防灾减灾救灾面临的严峻复杂形势,坚持人民至上、生命至上,坚决克服麻痹思想和侥幸心态,牢固树立风险意识和底线思维、极限思维,增强“时时放心不下”的责任感,从最不利情况出发,迅速采取有力有效措施排查处置高速公路等基础设施灾害风险隐患,坚决防范遏制类似灾害发生。

通知要求,要突出持续大范围降雨地区和北方多雨地区,突出高速公路、铁路沿线、旅游景区等关键领域,全面开展风险隐患排查处置。对高速公路,要聚焦高边坡、高填方、急弯陡坡、临水临河路段等重点部位,尤其是沙土地基,重点排查是否存在地基松动、塌陷沉降、积水积涝等安全隐患;对桥梁隧道,要重点排查桥梁地基、涵洞出入口、低洼区域防洪挡水设施、隧道墙体等的安全隐患;对铁路沿线,要重点排查山洪、泥石流、滑坡等灾害风险;对旅游景区,要重点排查大型游乐设施、山洪沟道、危岩崩塌、山体松动滑落等存在的安全隐患。对排查的隐患要及时开展除险加固,不能立即整治的要全面加强管控,并建立台账实施动态管理。要加强对隐患排查人员培训,推广应用先进适用技术和装备,针对技术难题组织开展科技攻关。完善社会公众报告、举报奖励制度,采取多种方式鼓励社会公众参与隐患发现、排查与监督工作。要督促责任单位建立隐患自我排查和整改长效机制,作为重要工作常抓不懈。

通知强调,各地区、各有关部门要完善监测预警机制,对公路、铁路沿线的砂土路基、填方路基、高边坡、桥梁、隧道、护坡工程等高风险点位,要充分考虑土壤长时间浸泡而可能导致的极端情形,及时巡查维修已有监测预警设备及系统,运用科技手段完善监测措施,并督促落实专人加密巡查监测,及时清理、疏通排水沟、涵洞杂物及影响边坡安全的杂草杂灌,发现边坡鼓胀、路基变形等灾害征兆,第一时间预警并及时采取警示警告、加固、防护、拆除、封闭等措施。对山体脚下、河道中、峡谷出口等重点部位,要落实群测群防责任,特别是针对施工营地、农家乐、居民游客等,严格落实预警“叫应”和跟踪核实机制,严防群死群伤,最大限度减轻灾害损失。针对大量地质灾害发生在登记隐患点之外的情形,要因地制宜、土洋结合,注重发挥灾害监测员的作用,及时准确有效捕捉异常信号、发布预警信息。

通知强调,要抓实抓细应急准备,进一步细化完善预警发布、抢险救援、交通管制、紧急关停、人员转移等处置预案,加强应急演练,健全统一指挥、上下顺畅、运转高效的工作体系,增强科学高效、快速协同处置能力。要做好人员搜救、工程救援、医疗救治等各类应急处突力量准备,强化应急值班值守,落实风险隐患布控盯守人员,确保一旦发生险情,快速高效处置。国家综合性消防救援队伍要时刻保持战备状态,强化与社会救援力量、专业救援力量以及重点企业的密切协作,加强实战演练和现场指挥,做到高效、安全、科学施救。

通知要求,各级防灾减灾救灾议事协调机构要发挥好牵头抓总的职能作用,加强统筹协调指导,逐级对责任落实情况进行督查,确保压力层层传导、责任层层压实、防范措施层层到位;交通运输、自然资源、文化和旅游、铁路等部门单位要进行专项部署,组织专家加强专业指导,及时解决灾害风险隐患排查处置工作中的困难和问题,确保取得实效;国家防灾减灾救灾委员会各成员单位要按照职责分工,各司其职,相互支持、通力合作,全力以赴确保人民群众生命财产安全。

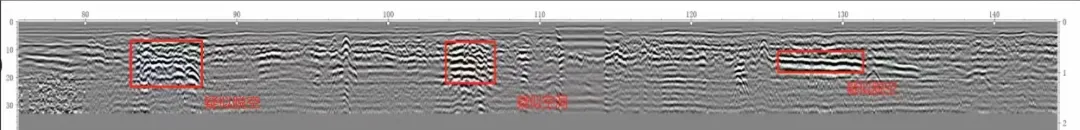

探地雷达排查路面塌陷

01基本原理

地质雷达是一种利用电磁波对地下进行成像的地球物理方法。它是一种非侵入式无损地下探测方法,可探测混凝土、沥青、金属、管道、电缆或砖石等地下设施。这种无损方法使用无线电磁波的电磁辐射 ,并检测来自结构体内部的反射信号。探地雷达可应用于多种介质,包括岩石、土壤、冰、淡水、路面和结构等。

探地雷达使用高频无线电磁波,通常在10MHz至3GHz范围内。探地雷达发射器和天线向被测介质内部发射电磁波。当遇到与被测物体不同的介质(或具有不同介电常数的同一种物体)时,它可能被反射、折射或散射回表面。然后接收天线可以记录返回信号的变化。通过分析反射信号的特征可以判断反射信号位置介质的特性。

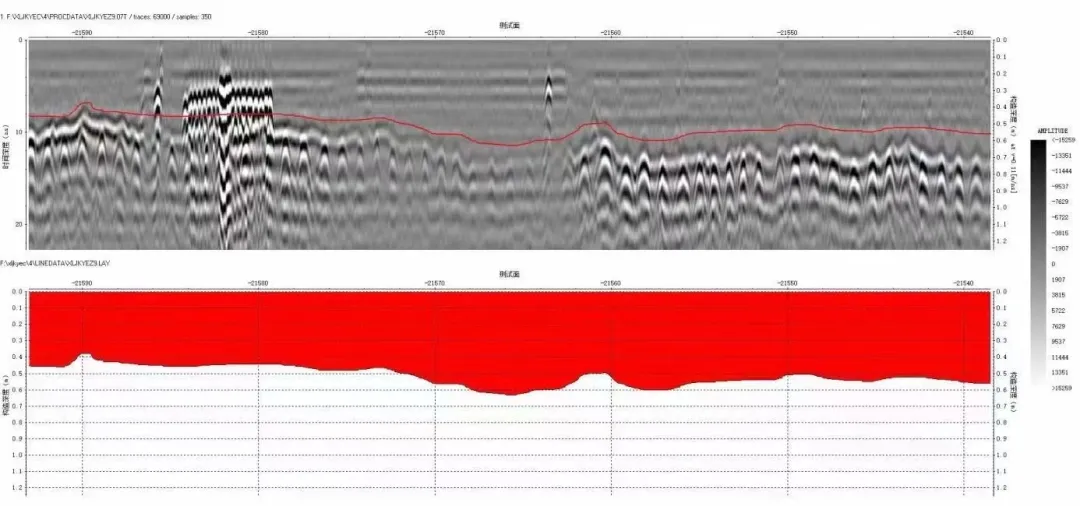

02产品优势

YC-GPR系列无线探地雷达是国内首款基于实时采样、高叠加技术的无线探地雷达,实时采样技术具有高采样率、高叠加、宽动态等特点。

该系列雷达是主机、天线一体化设计,现场使用更为方便,雷达内部有WiFi基站,无线传输距离≥100M,安卓操作系统设备安装采集软件后,可以快速,便捷操作。

YC-GPR 系列无线探地雷达较传统雷达具有探深更深、抗干扰能力强、信噪比更高、图像清晰,大大提高了现场采集和数据处理工作的便捷性。

探地雷达排查路面塌陷案例

交通基础设施结构监测解决方案

01监测背景

由于边坡不稳定性因素,可能会造成斜坡上的岩土体沿着某个面不均匀向下向外滑动,形成滑坡;陡峭山坡上岩土体在重力作用下,发生陡然倾落运动,造成崩塌;在沟谷或山坡上产生的夹带大量泥沙、石块等固体物质的特殊洪流,造成泥石流;地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷,造成地面塌陷;采用自动化监测方法,可实时掌握边坡变形的大小和状态,也可对防治边坡可能发生的情况提供可靠性依据,用来评估边坡工程的稳定性。

02边坡分类

边坡分为自然边坡、人工边坡、岩质边坡、土质边坡、岩土质组合边坡等。按等级分可分为一级边坡、二级边坡、三级边坡,其中边坡种类是I或II型,且高度小于等于30米时,损坏很严重则定为一级边坡,损坏较为严重定为二级边坡,损坏不严重定为三级边坡;边坡是III或IV型,损坏很严重定为一级边坡,损坏较为严重定为二级边坡,损坏不严重定为三级边坡;对于土质边坡而言,如果高度小于等于10米,损坏很严重定为一级边坡,损坏较为严重定为二级边坡,损坏不严重定为三级边坡。

无论是天然斜坡,还是人工边坡、深基坑边坡,在形成过程中,土体中、岩体中地应力将发生重新分布 ,由于边坡岩土体中原有的应力平衡状态被打破,为适应这种新的应力状态,将发生一定的变形与破坏,甚至酿成失稳而引起多种危害。

03边坡变形方式

边坡的变形破坏主要方式分为:松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。

松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。

蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。

崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。

滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。

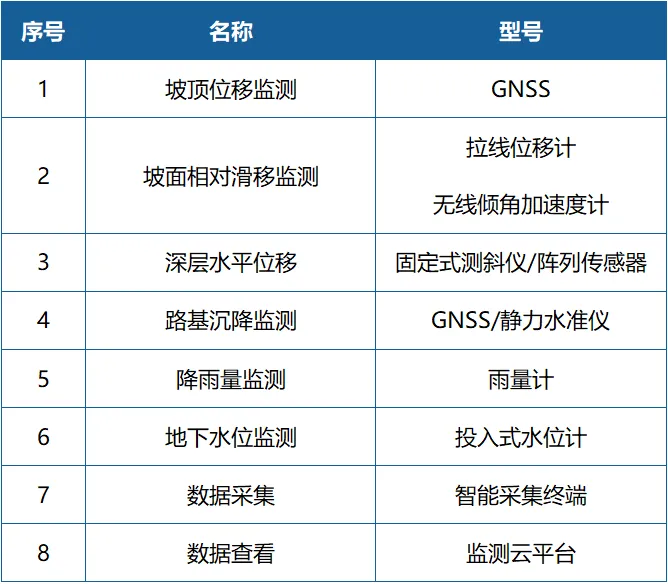

04主要监测参数

05系统介绍

本系统是针对边坡中存在的重大安全风险点进行实时自动化安全监测的解决方案。系统采用无线自动组网、定期连续采样,实时数据上传与数据处理实时了解边坡的健康状态,帮助检测人员快速定位边坡主要危险源,及时对边坡安全性作出准确评估,预防事故的发生,避免人员伤亡,减轻经济损失。

06功能特点

◆强大的数据自主处理能力:自动解算成所需数据,计算出其单次变化量、累计变化量及变化速率,并自动生成数据变化曲线图,同时动统计报警数据,异常数据,处理结果,负责人信息等;

◆数据导出:可导出任意时间段内的原始数据、计算数据、数据曲线变化图等,同时可导出当天日报;

◆自主的方案示意图:系统展示用户自主上传的监测示意图,并且允许用户自主标注监测点位;

◆监测点任意添加与删除:可根据现场情况随意添加和删除测点而不影响本监测项目任何数据。

07参照规范

(1)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)

(2)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)

(3)《工程测量规范》(GB50026-2007)

(4)《全球定位导航系统测量规范》(GB 2012)

(5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

(6)《公路路堑边坡工程监测技术规范》(DBJ53/T-XX2022)

(7)《水电工程边坡安全监测技术规范》(DL-T 5796-2019)

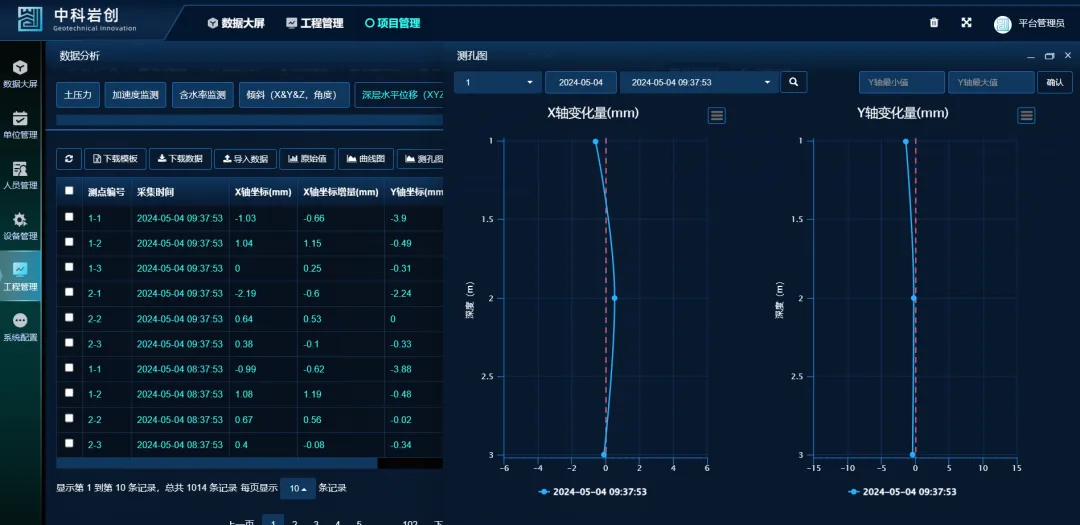

08岩创可视化云平台

09工程案例

10技术特点

◆简单易用:传感器通过有线方式按照安装作业标准接入到智能采集仪,并通过手机完成配置信息即可;

◆测量方便:传感器按照测量规范部署在任一风险点,无需满足光学设备的可视要求。

◆实时监测:设备监测频率可任意设置,实时监测现场情况。

◆多级预警:设备采用三级预警机制,可通过邮件、短信通知相关人员。

◆远程监控:系统支持远程现场监控,无需去到施工现场,便可实时掌握现场情况。

◆供电方式:传感器由智能采集终端统一供电,智能采集终端供电方式可选择市电220V或太阳能;一次安装即可完全过程监控。

◆智能休眠:在太阳能供电而光照不足的情况下,智能采集终端可选择“省电模式”或“休眠模式”延长续航时间,方便用户提前部署。

◆云端查看:监测数据可实时上传监测可视化云平台,让您随时随地了解桥梁安全状况。